提及古东谈主念书西野翔快播,便不由得想起好多人所共知的故事,如匡衡“凿壁借光”、“孙康映雪”、“车胤囊萤”,还有苏秦“锥彻骨”、孙敬“头投环”等等。这些故事都天真地响应了古东谈主以坚决的毅力投诚困难,刻苦学习的精神,对今东谈主也有一定的训诲道理。

其实,古东谈主念书,策画并不疏导,就绝顶多的东谈主而言,具有锐利的功利性色调。在儒家文化的影响下,“修身、王人家、治国平全国”是古代士东谈主最梦想的东谈主生追求,欲扫尾这一梦想,必须走念书入仕之路,即“学而优则仕”。正如一首古诗所说:“少年须好学,著作可立身,满朝贵人贵,满是念书东谈主。”历代统率者选用多样模式眩惑士东谈主参政。

如汉武帝时,设太学,现实读经入仕,将念书与宦途鸠集起来,故汉代便流传“遗子黄金百籝,不如教子还是。”(《汉书•夏侯胜传》)隋唐以后现实科举制,不管多么出生,均可经过考试授官。科举制扩大了官吏起原的渠谈,极地面刺激了东谈主们的念书关注,尤其那些家景辛劳者,更是起早摸黑地刻苦攻读,争取入仕,改造本身的社会地位,以扫尾东谈主生价值。

古东谈主对念书不错改造运谈,并带来丰厚的利益口不择言。据传宋真宗赵恒曾写过一首《劝读诗》,形象地刻画了念书的功利性:

大族毋庸买肥土,书中自有千钟粟。安堵毋庸架高堂,书中自有黄金屋。结婚莫恨无良媒,书中有女颜如玉。外出莫恨无东谈主随,书中车马多于簇。女儿欲遂平生志,五经勤向窗前读。

元东谈主孔王人在《至刚直记》中也讲到了念书的功利作用:

谚云:“日进千文,不如一艺防身”。盖言习艺之东谈主可毕生得托也。艺之大者,莫如念书而成才广识,达则敬君泽民,永驻人间;穷则隐学受徒,亦能永驻人间。其次农桑最佳,无荣无辱,惟尚勤力耳。其次工,次商,皆可托以养身。为子孙计,舍此除外,惟务假势力以取富,虽日进千文之钱,亦未免于衰溃迂腐者,此理之势必也。故曰:“念书万倍利”,此之谓也。

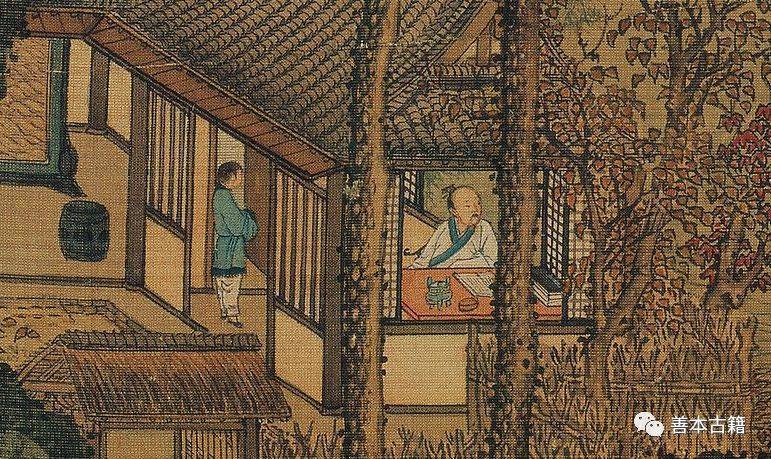

在锐利的功利策画驱动下,古代好多士东谈主克服多样困难,对持苦读。西汉东谈主倪宽入太学念书,因家贫,资用有困难,便为同学煮饭以自给。还替别东谈骨干农活,“带经而锄,休息则读诵。”(《汉书•倪宽传》)后被汉武帝启用,任御史医师。匡衡好学,家贫,为念书,他不仅“凿壁借光”,还“庸作以供资用”。(《汉书•匡衡传》)汉元帝时为博士,后任丞相。

为扫尾东谈主生梦想,古代好多念书东谈主都阅历了繁重的灾难。《后汉书•承宫传》纪录:承宫自幼父母早丧,八岁时替东谈主放猪,当赶着猪群途经学塾时,便摈弃猪暗暗地听课。主东谈主得知后异常不满,用鞭子抽他。学塾的安分徐子盛出来讲情,才使承宫寂静。承宫向安分建议给学塾拾柴,服务之余和学生沿路听课,安分答理了。从此,承宫“执苦数年,学而不厌”,其后成为遐迩知名的学者,汉明帝时征为博士。

南朝东谈顾主欢因家贫无法入学念书,便站在学舍的墙壁后听讲。他奋斗成才,日间服务,夜晚燃糠照辉煌读,迎难而上,终于成为知名学者。(《南王人书•顾欢传》)江泌家中清苦,日间干活,夜里念书。为省钱,碰到有月亮的日子,便“随蟾光持卷升屋”,(《南王人书•江泌传》)爬到屋顶,在蟾光下念书。

古东谈主念书除了克服客不雅条目的困难,还要束缚投诚自我,以至忍耐皮肉之苦,以雕刻领路。明朝东谈见地溥强闻博记,每读一部书都抄写一遍,再朗读一遍,然后烧掉;接着再读再抄再烧,如斯反复七次,书便背熟了。张溥昼夜抄书,手指磨出了茧子,冬天手冻裂了,鲜血直流,就在滚水里泡一刹,连接抄写。他有这么的学习阅历,便称我方的书斋为“七录斋”,其作品取名《文录斋集》。(《明史•张溥传》)

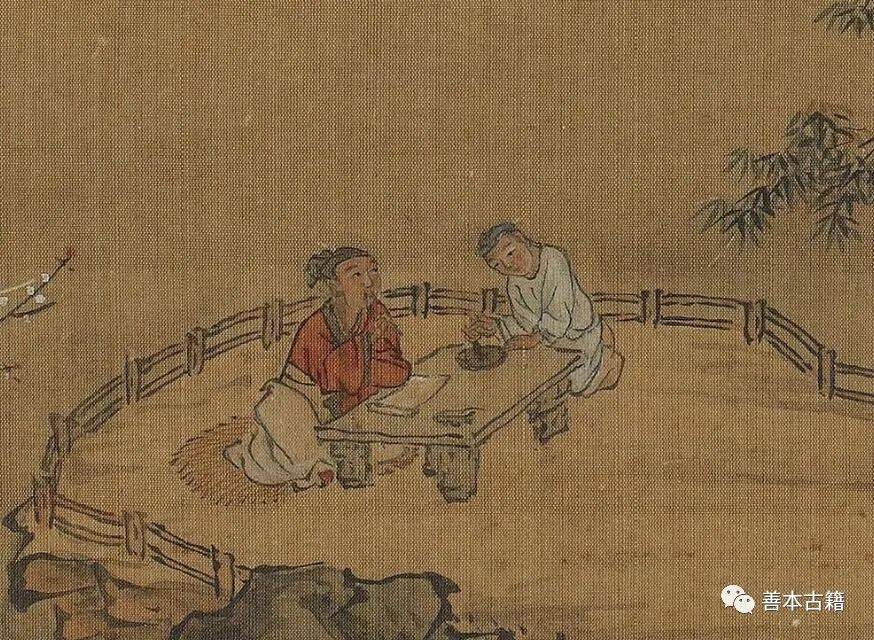

古代书本数目少,辛劳之家很少有书,爱念书之东谈主便不辞粗重,四处借书读。东汉著明想想家王充游学洛阳时,因家贫买不起书,便到书肆去读。他念书负责,看一遍就能背诵,“遂博通众流百家之言。”(《后汉书•王充传》)东汉史学家荀悦也因“家贫无书,每之东谈主间,所见篇牍,一览多能诵记。”

西晋东谈主皇甫谧嗜好念书,时常然糠照薪,东谈主称“书淫”。他曾向晋武帝借书看,晋武帝派东谈主给他送来一车。(《晋书•皇甫谧传》)清朝东谈主阎正衡嗜好念书,但家乡偏僻清苦,找不到书看。一次,他偶从友东谈主处借到《文选》,黯然神伤,昼夜研读,几个月后就全部背熟了。他得知一同乡家中有《史记》,便去借阅,同乡不肯,他建议在同乡家中阅读,还不应允。

其后,阎正衡发现同乡家短少柴草,便建议每天背去一捆柴,换读一天《史记》,同乡才答理。从此阎正衡每天早上打一捆柴,并带着翰墨到同乡家去,边读边抄,几个月后将《史记》全部抄收场。(《清朝野史大不雅》卷10)

古代好多东谈主在青少年时间都有刻苦念书的阅历,这为他们其后成才立业奠定了坚实的基础。汉代大儒董仲舒念书曾“十年不窥园”。唐代著明诗东谈主元稹在《诲侄等书》中回忆说,我方15岁以后,潜心念书,确实到了不看外面花坛和井台的进程,这么过了十年,才获取了一个能文的名声。唐代大文体家韩愈两脚书橱,终外行不释卷。

韩愈三岁丧父,由兄嫂供养,七岁驱动念书,异常刻苦,确实困乏了,就把书当枕头睡一刹,吃饭莫得菜,就边看书边下饭。他每天背诵几百字到几千字的著作,除了闪耀五经外,对各家杂著,唯有能借到的,都庸俗阅读。韩愈从政后,仍保持着爱念书的习尚。“焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年”。

他一世笃志好学,并以此勉励青年晚辈,他说“业精于勤荒于嬉,行成于想毁于随”,(《进学解》)是劝学名言。北宋政事家范仲淹,少小丧父,家景清苦,其后到南郡求知,生计十分繁重,他在这里苦读了五年,莫得脱衣着睡过一个好像觉,夜晚念书疲倦时就用凉水洗脸,每天靠稀粥果腹,其后终于成为一代名臣。

古东谈主念书,除了功利性的策画外,还有舒坦性念书。舒坦性念书全凭酷好引路,所详确的不是念书的策画,而是念书的流程。士东谈主在生计中,功利性念书和舒坦性念书频频教学相长。青年期间以功利性念书为主,为的是驻足于社会,阐述抱负;成年以后,或功成名就,官吏顺利,或功名恼恨,退藏乡间,于是,念书便成为一种西宾情操,加多学问、丰富精神生计的遍及技术。

色五月古代好多士东谈主不仅青少年时刻苦好学,至老年依然手不释书。三国东谈主向朗,“潜心文籍,孜孜不倦,年逾八十,犹手自校书,刊定造作,蕴蓄篇卷,于时最多。”(《三国志•蜀书•向朗传》)

南王人东谈主沈驎士,幼时家贫,嗜好念书,时常边干活边念书。他学识肥饶,但不肯出仕,生计的最大乐趣即是舒服地念书。80多岁时,灾难家中火灾,他用心保存的数千卷书被烧光。沈驎士异常伤心,决心我方抄书,弥补耗费。经过几年不懈的费力,竟然抄了几千卷,“卷满数十箧”。(《南史•沈驎士传》)

梁朝著明学者王筠,自幼灵敏,16岁时便写出优好意思幼东谈主的《芍药赋》,受到著明文体家沈约的嘉赞。王筠嗜好念书,他说:“余少好书,老而弥笃,……少小读《五经》,皆七八十遍。爱《左氏春秋》,吟讽常为话柄,广略去取,凡三过五抄。余经及《周官》、《仪礼》、《国语》、《尔雅》、《山海经》、《本草》并再抄。子史诸集皆一遍。未曾倩东谈主假手,并躬自抄录,大小百余卷。”王筠还说,他这么作念并非为传扬出去,是因为我方可爱书,“盖以备淡忘良友”。(《梁书•王筠传》)

明清之际的著明想想家顾炎武生计中手不释书,晚景外出旅行,也不忘用骡马驮书伴行。行至边塞关口就呼叫守关老兵到路边货仓,对坐猛饮,扣问当地风土西野翔快播,检会地舆场合。顾炎武骑在随即,还全神灌输地背书,由于想想专一,途遇至好打呼叫,他竟健忘姓名,以至信马游缰,跌进崖谷。